逆全球化已經成爲當今全球格局變化中的突出現象,顯著地衝擊了全球貿易增長趨勢、全球貿易政治取向和全球貿易治理方向,但全球化也總是在波浪起伏中不斷向前發展,階段性的波折不會改變歷史進程,未來全球化還會朝着新的方向前進。

全球貿易增長態勢長期低迷

國際金融危機爆發至今已有八年多時間,但全球貿易仍未從根本上改變疲弱態勢,爲二戰以來少見。2008年金融危機之前,全球貿易在10多年內一直以兩倍於全球GDP的增速擴張,是全球化深入發展的重要標志。金融危機之後,在各方刺激政策的作用下全球貿易有了暫時性的反彈,但隨着前期刺激政策進入消化期,近年來全球貿易出現了數十年不遇的持續性低迷。從貿易名義金額來看,全球貿易額增速已經連續五年低於GDP增速,爲二戰以來少見。其中,2015年、2016年全球貿易額分別陷入-13.2%、-3.2%的負增長,與1980年以來高達6.8%的平均增長水平形成鮮明對比。從剔除價格因素的貿易量來看,全球貿易在2012年到2014年間勉強趕上GDP增速,2015年、2016年則比GDP增速分別低0.3、1個百分點。其中,2016年全球貿易量增速僅爲1.3%,比1980年以來的貿易量平均增長水平低3.4個百分點。即便2017年上半年全球貿易有所好轉,但這究竟是周期性的反彈還是趨勢性的繁榮,各方觀點仍然缺乏共識、缺乏信心。

保護主義在全球貿易格局中愈演愈烈,全球貿易面臨的政治氣氛發生重大轉變。美國曾是19世紀以來全球化的重要倡導者,但在2016年美國總統大選以及特朗普政府執政中都體現出嚴重的保護主義等逆全球化傾向,不少國家也同樣紛紛採取貿易保護主義措施。據世界貿易組織統計,2015年10月至2016年5月,二十國集團新增加實施145項貿易限制措施,平均每月12起,同比大幅提升。中國是貿易保護主義的首要目標國。2016年,中國出口產品共遭遇來自27個國家和地區發起的119起貿易救濟調查案件,涉案金額143.4億美元,同比分別上升36.8%、76%。特朗普拋棄了美國長期倡導的自由化政策方針,反復宣稱要採取措施改變美國貿易赤字,並在2017年8月授權美國貿易代表對華發起影響巨大的301調查,觸發中美貿易戰的風險急劇上升。甚至連德國這樣秉持自由化理念的貿易順差國,也於2017年7月通過了收緊外商投資審查的新規,投資自由化的開放大門也面臨轉向的風險。

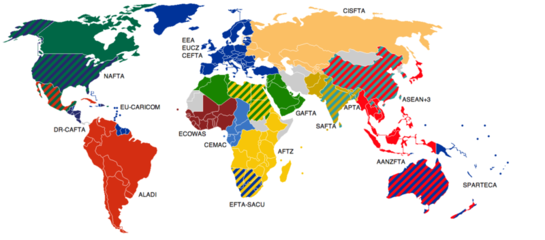

全球貿易治理缺乏領導力,多邊、區域等各層面接連遇挫,未來發展方向充滿不確定性。二戰後以美國爲首的發達國家建立了GATT/WTO多邊貿易平臺,中國加入WTO則進一步鞏固了以多邊爲核心的全球貿易治理機制。但2008年多哈回合部長級會議失敗後,美國意識到已經無法在多邊平臺主導全球貿易治理,奧巴馬政府基本放棄了WTO,轉而向TPP、TTIP以及中美BIT等投入大量精力,試圖在區域和雙邊平臺中各個擊破。尤其是2015年TPP突破性地完成談判,一度被視爲全球貿易治理的重要風向標。但2017年特朗普政府上臺後退出了美國主導完成的TPP,將與歐盟的TTIP談判和與中國的BIT談判束之高閣,要求重新談判已經實施23年的北美自貿協定,區域和雙邊平臺也遭遇到重大挫折。由此,各方對未來全球貿易治理應該如何推進的分歧進一步加劇,貿易規則標準提升的方向更加具有不確定性。

歷史經驗中的全球化發展與逆潮

逆全球化並非歷史上的新事物。回首19世紀以來的世界經濟史,全球化並非一帆風順,起起伏伏的波浪式運動是其發展的歷史特徵。

本輪全球化起於20世紀中後期,而19世紀第一輪全球化的成就與今天相比不遑多讓,興衰起伏的運動規律、歷史經驗對判斷當今局勢有重要意義。工業革命之前的貿易以香料、煙草等特殊商品爲主,運輸成本較高決定了早期貿易具有“量少價貴”的特點。19世紀初,工業革命已經從英國傳播到大西洋其他國家,尤其是輪船和鐵路等技術發展大大降低了跨國貿易成本,連接了美國國內生產者、沿海港口和遙遠的歐洲需求市場,使得大規模貨物國際貿易成爲可能。大西洋的海上貿易迅猛發展,第一輪全球化進程開始加速推進,帶動了貨物貿易高速增長、全球商品市場價格趨同和資本跨境流動。1870年到1913年間,西歐地區出口年均復合增長率達到3.24%,出口佔GDP的比重從1870年的8.8%上升至1913年的14.1%,英國這一比重在1913年則高達17.5%,這甚至高於英國1973年時的水平。

從世界貿易額佔GDP比重這一指標來看,第一輪全球化在19世紀末、20世紀初達到高峯,比19世紀中期翻了一番。隨後該指標長期回落,二戰結束後開始恢復,20世紀70年代回升到上一輪全球化的峯值水平。20世紀80年代之後,信息技術革命爆發帶來了第二輪全球化,全球貿易格局從產業間分工、產業內分工升級到全球價值鏈分工,不斷拉長的貿易分工鏈條帶來了全球貿易高速增長。到21世紀初,全球貿易佔GDP比重比20世紀70年代幾乎又翻了一番,達到了第二輪全球化的高峯水平。

特朗普主張在貿易上採取保護主義立場,他所代表的這些保護主義思想在19世紀末期也出現過。19世紀末全球化的雙刃劍效應顯現,美國社會矛盾的激化誘發了逆全球化和反移民政治傾向。美國歷史上最早的排外法案即爲這一時期產物,也就是臭名昭著的1882年《排華法案》。爲了避免全球化對本國發展的衝擊,1870年前後,逆全球化的政治力量推動美國關稅從20%提高到40%左右,關稅收入一度佔到了財政收入的40%左右。美國的做法對歐洲產生了一定示範效應。1879年,爲了保護國內產業利益,德國俾斯麥政府在歐洲率先提高關稅,此後俄國、法國等歐洲大國也紛紛效仿,第一輪全球化自此受到關稅壁壘全面回升的逆潮影響,緊接着兩次世界大戰的爆發讓全球貿易發生斷崖式萎縮。與今天相似,當年的全球貿易治理機制同樣遇到很多問題,只承諾、不行動成爲各國參與國際會議的一個重要特徵。作爲當時全球貿易治理的核心機制,國際聯盟組織意識到“盡管國際會議明確地表明要實行自由貿易,大部分國家也反復聲明要追求‘自由和平等的貿易’環境,但是歷史上任何時期都沒有像當時一樣面臨如此之多的貿易壁壘”。以史爲鑑可以知興替,如果沒有充分認識到全球化是一把雙刃劍,全球化的代價可能會超過全球化的收益,政治阻力完全可以讓全球化陷入低谷、遭遇逆潮。

當前全球化發展的問題與不足

20世紀80年代以來全球化深入發展,全球經濟增長也因此經歷了長期繁榮,但全球化紅利在各國的分配卻並不盡合理,很多國家在全球貿易格局中遇到了融入難、發展難的問題。一是過去的全球化由海上貿易而生,總體上海洋國家佔據全球貿易主導地位,大陸國家和地區缺乏融入全球貿易格局的互聯互通途徑,如哈薩克斯坦等內陸國家和我國的中西部地區。二是過去的全球貿易角色固化,部分國家雖然有豐富的資源稟賦,但沒有機會開啓工業化進程,如中東、拉美等地區。三是過去的全球化利用新自由主義理念幹涉別國發展政策,標準過高、節奏過快的自由化反而使一些國家遭遇危機甚至陷入停滯,如經歷1998年金融風暴的東南亞地區。

跨國公司是全球化發展的重要載體,資本流動是改變全球貿易格局的重要推力,但在各國政策難以充分協調的大背景下,跨國資本與國家之間的利益背離越發突出。在美國,跨國公司在全球化中獲取巨額收益,但爲了避稅使得大量對外投資收入長期滯留海外,少量海外收入匯回不足以彌補貨物貿易巨額逆差,導致國家經常賬戶嚴重失衡。2014年,美國經常賬戶赤字爲3920億美元,但美國跨國公司的海外收入高達15034億美元,即便扣除掉別國跨國公司在美國投資的收入,也超過了美國經常賬戶赤字。在發展中國家,跨國公司的直接投資帶來了產業和技術,但也讓發展中國家遇到了全球貿易格局的低端鎖定陷阱,從東南亞到中國的衆多國家都遇到了這一挑戰。

全球化提高了要素配置和產業增長的效率,但全球貿易格局變遷難免給各國造成衝擊,沒有包容性的政策“兜底”往往引發種種矛盾。在以美國爲代表的發達國家,產業的不斷外移使其以傳統制造業爲代表的“舊經濟部門”利益受損嚴重。集中體現美國工業逐漸衰敗的“鐵鏽地區”如今已經成爲特朗普當選總統的重要票倉。國家產業體系的空心化進一步促進大量資金脫實入虛,虛擬經濟比重不斷增加,金融泡沫在財富分配上的馬太效應使得富人和窮人的差距進一步拉大。由此,底層勞動羣體的反精英和反全球化訴求更加強烈,保護主義、民粹主義和民族主義在各國競相擡頭。

新型全球化之路與中國的角色轉變

中國在全球貿易格局中的角色已經發生重大轉變,全球化也應轉型發展。過去,中國是全球貿易格局的融入者、接受者。如今,美國無法充分顧及國內外各方利益,其他發展中大國又難以有效發力,而中國已經成爲全球貿易格局中可以發揮關鍵作用、扮演貢獻角色的大國,有條件、有能力推動全球化走向新型發展之路。

首先,積極支持新型全球化是避免“金德爾伯格陷阱”的重要途徑。

回望歷史,20世紀初時大英帝國已經在財政、生產、貿易、軍事等多個領域顯出頹勢,逐漸無意推動全球化。而新崛起的美國並沒有做好提供國際公共產品的思想準備,導致大蕭條來臨之際沒有組織有力的國際合作,反而助推了貿易戰、匯率戰的爆發。約瑟夫·奈把這種守成大國與崛起大國之間的“責任真空”稱爲“金德爾伯格陷阱”。如今,二戰後的全球化秩序穩定性下降,這需要中國更加積極地在開放發展中積極支持新型全球化。2017年年初,習近平總書記在達沃斯論壇的主題演講發出了支持和引導經濟全球化的重要聲音,充分展現了中國的時代擔當和使命感。

其次,各國也有意願推進全球化和全球貿易治理向前發展。

以特朗普爲代表的全球化逆潮具有一定的地域性,歐洲、亞洲等其他國家仍然有意願支持全球化,中國也具備完善全球經濟治理機制的經驗和能力。在歐洲,盡管歐美的TTIP談判被特朗普擱置,但歐盟仍然堅持其他方式支持全球化,目前與日本、韓國、加拿大、越南等均已完成雙邊貿易協定談判,與東盟、南方共同體的貿易協定談判也正分別推進,這些幾乎覆蓋了全球主要經濟體。在亞洲,盡管TPP已經不再有美國的支持和推動,但其他成員國沒有放棄推進全球貿易治理向前發展的努力,或者訴諸RCEP等其他談判,或者寄希望於中國加入並改造TPP。而中國也有經驗有能力推動全球貿易治理發展,亞洲基礎設施投資銀行建立時的一呼百應也反映了各方對我國發揮領導力的期待。

再次,從全球化受益者向貢獻者角色轉變是中國維護發展利益的需要。

改革開放以後,中國成功抓住了全球化深入發展的外在戰略機遇,深度融入相互依賴的全球貿易格局,利用全球化這一外部環境實現了中國經濟的快速發展壯大。如今,中國在世界中的體量和影響力已經舉足輕重,以至於任何機遇都取決於自身內在的戰略選擇,不可能再像過去一樣等待外部機遇。我國是世界第二大經濟體、第一大貨物出口國和第二大進口國,這樣的體量規模使得我國對世界的影響達到前所未有的程度。所以,面對全球化逆潮加劇,中國必須積極主動、動中求機,從全球化的受益者轉變爲貢獻者。

從世界經濟發展的長遠來看,全球化的趨勢無法逆轉,但是會呈現出新的態勢。未來延續美式全球化道路難以行進,實施保護主義又不可行,唯有走新型全球化之路,讓經濟全球化的正面效應更多釋放出來,讓不同國家、不同階層、不同人羣共享經濟全球化的好處。因此對於中國而言:

一是要繼續推進“一帶一路”建設,讓更多的國家在新型全球化中實現融入發展。“一帶一路”建設正是通過提高有效供給來催生新的需求,開拓新型全球化之路。許多“一帶一路”相關國家在上一輪美式全球化進程中融入難、發展難,面臨基礎設施、工業產能、貿易投資和金融支持等方面的不足。與此同時,中國形成了巨大的產能和建設能力,擁有相對充裕的資金,與“一帶一路”相關國家互補性強、合作空間大。中國支持“一帶一路”地區完善基礎設施建設和提升工業生產能力,大力發展沿線高鐵建設和陸上貿易,探索雙邊和多邊區域合作新方式,有利於讓相關各國共享全球化的收益。

二是提升全球貿易投資包容度,讓新型全球化爲更多國家的發展服務。代表着美國跨國資本利益的傳統全球化已經難以持續,未來的新型全球化道路要提升貿易投資包容度,讓全球化爲更多國家的發展服務,代表最廣大國家的發展利益。2016年,我國在主辦G20杭州峯會過程中推動各方通過了《G20全球貿易增長戰略》和《G20全球投資指導原則》,凝聚了國際社會共識。未來國際經貿規則要打造普惠共贏的全球貿易格局,充分照顧更多國家、更多產業、更多羣體的實際情況,講求效率、注重公平,既不受封閉的既得利益羣體所左右,也不構築排他性經濟貿易圈子進行歧視,更不能讓廣大勞動羣體陷入全球化收益分配的不公平劣勢地位之中。

三是走好自己的發展新道路,讓國內和國際開放發展形成良性互動。美國在倡導全球化的歷史中,對外採取了經濟和政治、社會問題掛鉤的強硬姿態,反過來卻忽視了國內經濟和政治社會發展的矛盾。前車之鑑後事之師,中國在支持新型全球化的過程中應當吸取這一教訓。中國本身的市場經濟制度建設還具有很大的改進餘地,走好自己的改革開放之路,不僅有利於自身跨越中等收入陷阱,也是擔當時代責任、塑造國際社會榜樣角色的重要途徑。一個能推動13億人口大國穩定發展的政府,其開放發展理念必然爲國際社會所接受。從這個意義上說,我國倡導新型全球化的貢獻,根本基礎正是中國國內經濟和社會發展的表現。

簡

簡 繁

繁